薬膳を学び始めると最初に中医学の基礎理論を学びます。

そこでは五行学説の中で季節と五臓の関係が出て来ますが、そこで混乱する人がいます。

「梅雨」と「土用」は同じことを意味するのか?「土用」とは「梅雨」の中医学的は呼び方なのか?等です。

そこで、この記事では中医学の視点から、梅雨と土用の違いと健康維持のカギについて解説します。

目次

梅雨と土用の基本概念は?

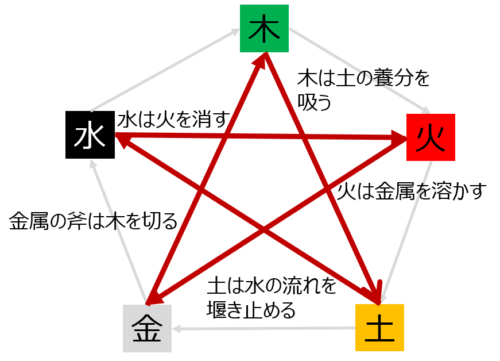

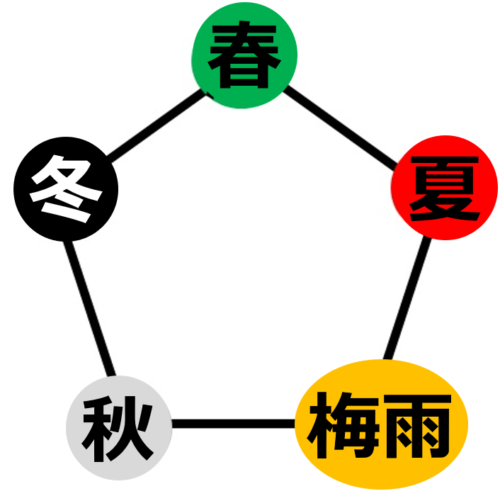

五行学説では、1年を5つの季節に分け、梅雨は「土」の場所になります。

季節の順番で言うと、春、夏、梅雨と時計回りに三番目。

ここでも順番が違わないか?と疑問に思われる方がいますが、この順番は、中医学が生まれた中国の地域の気候の順番です。

日本の気候では春と夏の間に「梅雨」がありますが、その地では夏が終わり秋になる前に日本の夏のような湿気が多く雨がよく降る季節がありこれを「長夏」と言います。

ですから、本によっては春、夏、長夏、秋、冬と書かれているものもあります。

長夏の養生は日本の梅雨の養生と同じなので、日本では「長夏」を「梅雨」と置き換えて考えています。

例年6月から7月が梅雨になりますね。

長夏や梅雨の場所に「土用」と書かれているものを見たことがあります。

では、土用の時期はいつなのか?

土用は春夏秋冬それぞれの季節の間に年に4回あります。

土用の丑の日が有名なので、土用は夏だけと思われがちですが、立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間を指し、夏だけではありません。

つまり土用とは季節と季節の変わり目の時期に当たります。

なぜ梅雨と土用の違いが重要なのか?

前述したように、土用は各季節の変わり目を指し、夏だけを指すのではないことから土用を夏だけに限定して中医学を考えるのは養生のしかたに抜けが出て来ます。

そのため、五行学説に当てはめた場合「土」の位置に「土用」とするのではなく、土用は独立させて別に考えた方が良いと考えます。

けれど、梅雨と土用には共通点があります。

そのため、混乱しやすいのです。

梅雨と土用の特徴と体への影響を見てみましょう。

梅雨の特徴と体への影響

梅雨は湿度が高く、体が重だるく感じたり、浮腫みやすく、胃腸の調子を崩す人もいます。

これは、消化器系のシステムに当たる五臓の「脾」が湿気に弱いためです。

湿度と脾の関係は次の通りです。

梅雨の気候と湿度の影響

島国に住み、海からの湿気の影響を受けて暮らす日本人。

乾燥した国々で暮らす人より、もともと「脾」が弱い傾向があります。

もともと弱い上に梅雨で湿気が多くなると「脾」の機能が落ち、飲食物を効率よく栄養に変え不要な物を便や尿として体外に排泄させる一連の流れに支障をきたすようになりがちです。

効率よく栄養に変えられないとエネルギー不足になりやすく、不要物がスムーズに排泄されないと体の中には余分な水分や排泄されない体のゴミが残っている状態です。

梅雨にかかりやすい体の不調

梅雨の湿気の影響から、浮腫みやすく重だるい、お腹の調子が悪い、頭痛等の不調になりやすいのです。

また回転性のめまいやメニエール病になる人、腰痛・ひざ痛などの関節痛になる人も、湿度の影響を受けていると中医学的に予測できます。

直接の湿気だけでなく、湿度が高いと実際の気温より体感的に暑く感じる傾向があります。

そのため、冷たい飲み物やアイスなどの冷飲食を摂る人も多くなります。

これも消化器系のシステムである「脾」を弱らせる原因なので湿度が高いために間接的にかかりやすい不調としては胃腸の不調があるでしょう。

梅雨時の体のケア方法と3つの注意点

では、梅雨時の体のケア方法と注意点に気をつければ梅雨の不調になりにくいはずです。

3つのケア方法と注意点を挙げますね。

1. 体に溜まった不要な水分を排泄する。

2. 不要な水分を溜めやすい飲食をセーブする。

3. 消化器系を丈夫にしておく。

この3つです。

すでに浮腫みや重だるさがある場合は、体に不要な水分が溜まっているのでなるべく早めに排泄させます。

一番効率が良いのは尿で出すことです。

これには、食材の中で利尿効果のある物を積極的に食べたりお茶にして飲むなどします。

下の記事で、体の中に溜まった要らない水分排泄が得意なおすすめの食べ物を3つ挙げています。

次に、せっかく不要な水分を排泄しても、溜めやすい食生活を続けていては出しながら溜めているようなもの。

要らない水分を溜めやすい食材や食生活を梅雨の間だけでもセーブすることで「脾」を弱らせにくくできます。

「脾」を弱らせる食生活をセーブするということですね。

それには、脂っこい物、砂糖を使ったスイーツ類や甘いフルーツ類、コッテリしていてご飯が進むような味付けの物、そして氷がたっぷりのキンキンに冷えた飲み物やアイス等を

セーブすることになります。

最後に「脾」が弱ると、水巡りが悪くなるため、要らない水分を溜めやすくなってしまいます。

そのため、「脾」を丈夫にしておくことも大切です。

これには、芋類や豆類、かぼちゃ、とうもろこしなどをよく噛んで腹八分目に食べることがおすすめです。

土用の期間と体への影響

梅雨の特徴と体への影響と体のケア方法を解説しましたが、一方、土用の体への影響はどうでしょうか。

土用の時期は季節と季節の変わり目。

立春、立夏、立秋、立冬それそれの直前18日間です。

これは二十四節気の、各季節の最後の18日間に当たります。

立秋がまだ夏真っ盛りの8月8日前後なので、実際の日本の気候とはズレますがそれでも例に挙げると、立秋を過ぎると台風が多くなりそれまでと気候が少し変わります。

土用は季節の変わり目なので気温変化、気候も不安定になりやすいので体調を崩さないために特に「脾」を健康に保つのが養生のコツです。

土用時期の脾の重要性と養生方法

脾が弱れば、全身への栄養が行き渡りにくくなるため、脾の影響は全身に及びます。

真夏に冷たい物を摂りすぎることで、最近では夏バテならぬ秋バテと言う不調も現れています。

脾が弱ると胃腸の不調だけでなく、栄養が行き渡らないために肌荒れや口の周りの吹き出物や口内炎等が出る場合もあります。

土用は各季節の変わり目なので、どの土用でも脾のケアをして過ごしましょう。

脾の養生のしかたは、梅雨と同じで3つの注意点に気をつけます。

中医学における健康維持のポイント

これまで述べて来たように、「脾」は飲食物の消化吸収排泄という代謝機能を担当しています。

どんなに栄養のあるものを食べていても、それが栄養として吸収され、不要な物はスムーズに排泄されなければ人の健康は維持できないでしょう。

「脾」を健康に保つことは、体力維持やエイジングケアの意味だけでなく、ダイエットにも繋がります。

もちろん病気予防にも深い関係があるのです。

つまり、梅雨は湿気で脾が弱りやすい季節と言う特徴があることから、特に脾のケアが重要です。

また、土用の時期は各季節の変わり目で、それまでと気候が変わるため変化に体が適応するためには効率よく栄養を吸収し巡らせることが重要になります。

湿気をそれほど気にしなくてもよい春土用や冬土用でも、体調を崩さないために脾のケアをしておく時期と言えます。

梅雨だけでなく、季節の変わり目である土用を中心に常に消化器系のケアをして、弱らせないことが中医学における健康維持のポイントなのです。

梅雨と土用共通の健康維持のための総合的なアプローチ

梅雨=土用ではないことはわかっていただけましたね。

けれど、梅雨も土用も共通して消化器系のシステムに当たる脾のケアをしておくことが最も重要な健康維持の方法です。

日頃から、キンキンに冷えた飲み物や冷たい物をなるべく減らし、脂っこいものや砂糖の使われた甘いスイーツ類を習慣化しないなどで脾を弱らせないことが大切です。

良いものを食べているからと言っても、脾を弱らせる食生活を送っていては健康維持は難しいでしょう。

中医学では体の不調と心の不調も関連つけて考えるため、体を健康に保つことはメンタルの健康にも繋がり総合的に健康を保つ方法と言えます。

梅雨と土用時期だけでもまずは脾のケアから始めてみてはいかがでしょうか。

【関連記事】