よく、葛根湯は効かないと言われていますがそれは飲むタイミングを間違えているからです。

2021年の関西では木枯らし一号が観測史上最も早く10月23日に吹きました。

そこまで寒くなるとは思わずに薄着で外出してしまったり、日中は温かかったのに夕方頃から寒くなって体が冷えてしまうことがありますね。

肩甲骨の間がゾクゾクして、「風邪ひいたかも?」という時です。

そんな時に直ぐに飲むと良いのが葛根湯です。

急に寒くなって来たので、風邪をひいてしまった人もいるのではないでしょうか?

もし、すでに熱っぽさを感じたり喉が痛いなどの症状が出ていたら葛根湯の出番ではないのです。

目次

葛根湯はいつ飲むか?バッグに入れて持ち歩く薬

葛根湯の中に入っているのは、

■麻黄・桂皮・生姜(まおう・けいひ・しょうきょう)

■葛根(かっこん)

■芍薬(しゃくやく)

■甘草・大棗(かんぞう・たいそう)

です。

これらはいわゆる生薬と言われるもので自然の中に生えたりなっている植物の実、根、樹皮などを乾燥させたもの。

体を温めて発汗させる作用を持つ麻黄・桂皮・生姜と、体の内部の熱を冷ましながら発汗を促す葛根が入っているのが特徴です。

発汗させるのがポイントですね。

なので、葛根湯はゾクッとして汗が出ていない風邪のごく初期に飲む薬なのです。

麻黄の発汗作用は強いので、発汗によって体力を使うことから「体力がある人向け」とされています。

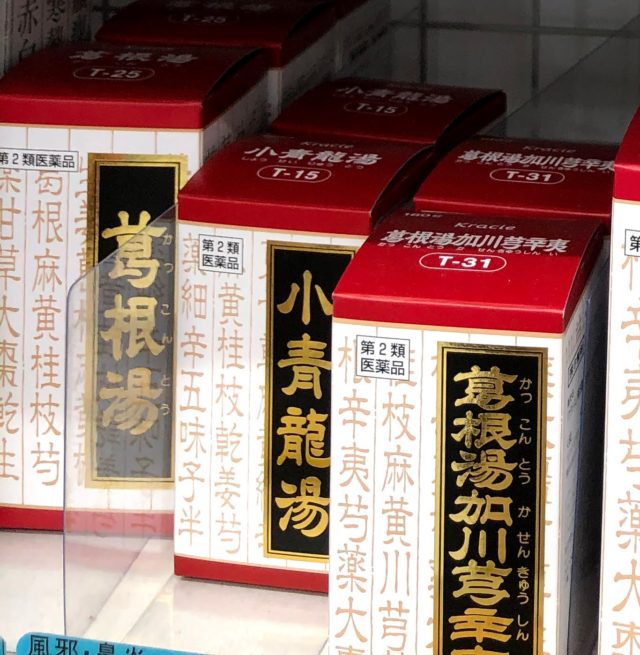

ドラッグストアには各社の葛根湯があります。左端が葛根湯。

ゾクッとしたらすぐ飲む。

そういう意味では、これからの季節にバッグに常に携帯して、寒さを感じたらすぐに飲み早く家に帰ります。

布団をかぶって汗をかきやすくすることで早く風邪を追い出すことができると考えるのです。

これを知らなかった頃、葛根湯を2~3日飲み続けても、全く効かなかったので「漢方薬は効き目がマイルドだから効かない。」と勝手に思っていました。

大きな間違いですね。

もし葛根湯がなかった時はこんな食べ物がおすすめ

ですが、葛根湯を持っていない場合や家にも無くドラッグストアも閉まっていた時、家に帰ったらすぐに飲むことをおすすめするのは、シナモンやショウガの入ったくず湯です。

葛根湯の原料には、食材としてよく知られているものも含まれます。

桂皮はシナモン、生姜はショウガ、葛根はくず粉、大棗はなつめといった具合です。

これらを使って、くず湯を作れば葛根湯のように体を温めて汗をかくことができるからです。

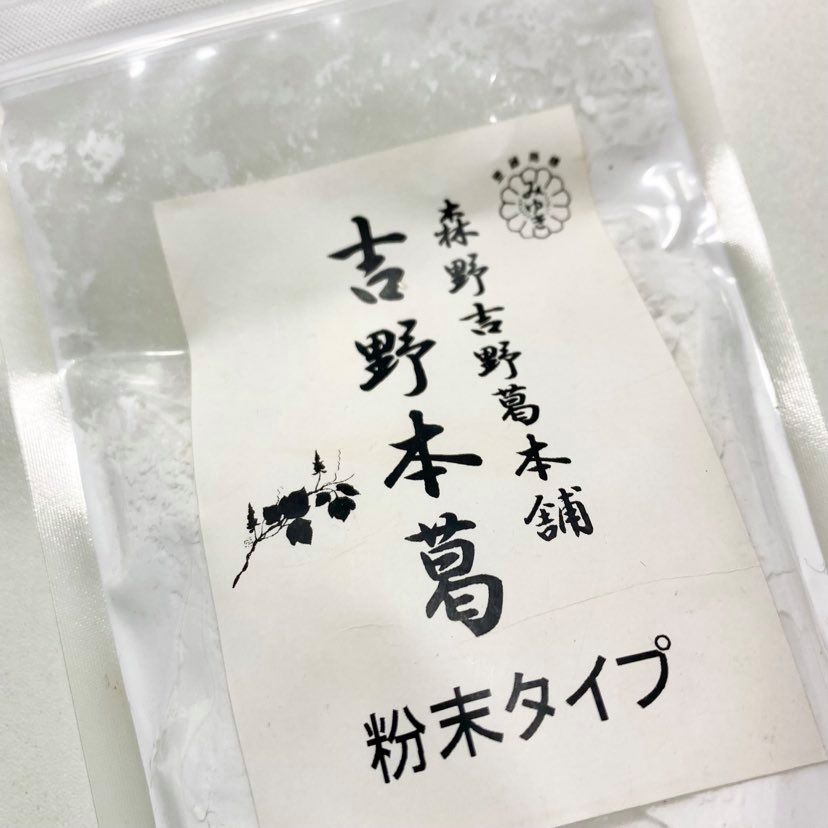

奈良県宇陀市の本くず粉

くず粉は馬鈴薯でんぷんではなく、本くず粉を使います。

冬になると、ショウガパウダーや砂糖入りのくず湯の素も売られているので、準備しておいても良いですがその際できるだけ本くず粉の割合が多いものがおすすめです。

くず粉が入っていても、馬鈴薯でんぷんなど他のでんぷんが加えられているものもあるのでパッケージの原材料をよく見て購入してください。

葛根湯のような葛湯の作り方

材料 出来上がり150cc分

■本くず粉 15g

■水 150cc

■シナモンパウダー 一振り分

■おろしショウガ(チューブの生姜でもよい2㎝程度)

■はちみつ 適宜

作り方

1.鍋に本くず粉と水を入れてあらかじめ混ぜておく。

2.1におろしショウガを加えて弱火にかけ木べらなどでかき混ぜる。

3.色が透明になり粘度が付いてきたらはちみつを入れて完成。

4.最後にシナモンパウダーを振っていただきます。

作り方のポイント

葛粉は水としっかり馴染んでいないと、ダマになりやすいので他の材料をそろえる前に、鍋に水と一緒に入れて先に混ぜておきましょう。

弱火でゆっくりとよく練るとなめらかな仕上がりになります。

まとめ

葛根湯は効かない薬ではなく、効かないと感じるのは飲むタイミングが間違っているからです。

葛根湯は、ゾクっとしたらすぐに飲む風邪の初期の薬なので、外出先でも飲めるようバッグに入れておくと良い薬です。

もし葛根湯が無かったら、家にある食材で葛湯を作って飲むことをおすすめします。

ですが薬ではないので、一晩寝ても良くならない場合は風邪以外の病気の可能性を考えて診察を受けて下さい。

また、葛根湯は、体力があり風邪の初期で汗が出ていない人向けの漢方薬です。

体質やその時他に飲んでいる薬との兼ね合いもありますので服用する時は医師か薬剤師にご相談ください。

【関連記事】

【参考】