花粉症の季節がやって来ました。

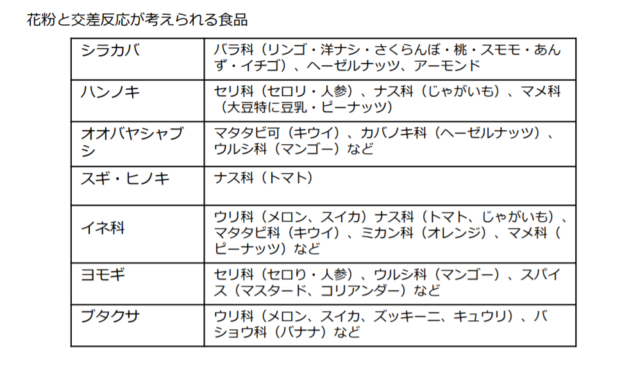

花粉症の症状を軽減させる食べ物や止めておいた方が良い食べ物はいろいろありますが、花粉症から派生する食物アレルギーがあります。

交差反応と言うアレルギー症状です。

花粉症の人が食べ物で気をつけたいもう一つのアレルギーは、花粉症そのものの症状に影響するのではなく食べたもので主に口の中や喉に現れます。

目次

花粉症が起こすもう一つのアレルギー

交差反応とは、花粉・食物アレルギー症候群(PFAS)とも呼ばれています。

食物アレルギー研究会のサイトによると

口腔粘膜に限局した即時型症状を誘発する。花粉症患者にみられるものを「花粉-食物アレルギー症候群(PFAS)」と呼ぶ。

これは主に花粉の感作を受けた人が、その花粉アレルゲンと交差反応する生の果物や野菜を摂取したときに、口腔咽頭粘膜でアレルギー反応が起きることによる。

とあります。

つまり、花粉症の人が原因となる花粉と良く似た特徴を持つ食べ物を食べると、体が勘違いしてアレルギー反応を起こすことがあるということです。

例えば、シラカバの花粉に反応する花粉症の人は、シラカバに似たたんぱく質の配列と構造を持っているリンゴや洋ナシ、桃などの果物を花粉と認識して体が攻撃を始めるのです。

症状は、口腔内や唇が痒い、腫れる、喉がイガイガするなどです。

花粉と交差反応が考えられる食品を表にまとめました。

花粉症由来のアレルギー食品は熱と酸に弱いことが言われている

交差反応が出やすい食品は、熱と酸に弱いことが分かっています。

そしてアナフィラキシー発生は低いとも言われています。

なので、喉がイガイガしたり唇が腫れたりしてもすぐ食べるのを止めれば、胃に入った後は胃酸で分解させるものが多いので全身にアレルギーが広がることは少ないと言われています。

ただ、花粉の種類によっては、全身反応が出て重症化した例も報告されています。

なので、花粉症の人は医療機関で検査をして原因植物を知っておくことが大切です。合わせて交差反応が出やすい食品にも注意します。

花粉症由来の交差反応を起こさないようにするためには、調理すること、お酢などを使って味付けをすることなどの工夫も大切です。

交差反応を起こりにくくするために注意すること

交差反応を起こりにくくするためには、

○花粉症の原因植物を知っておく

○原因植物から交差反応が起こりやすい食べ物を知っておく

○交差反応が起こりそうな食べ物は大量に食べない

○よく加熱して食べる

○酢の物、マリネなど酢やレモンなどの酸味を使った調理をする

○少量をよく噛んで食べることで胃を刺激して胃酸を出す(酸に弱いので)

○普段からオメガ3系のオイルを摂る(特にえごま油)

などがあります。

えごまはシソ科の植物で、シソ科の植物には抗アレルギー作用があるからです。

ただ、えごまオイルなどのオメガ3系オイルは不飽和脂肪酸オイルなので加熱には不向きです。

不飽和脂肪酸とは分子構造が安定していないため、酸素と結びつきやすい特徴を持ちます。

酸素と結びつくということは、言い換えると酸化しやすいということです。

オメガ3系オイルは酸化しない状態で使い切るため、少量を買い加熱調理ではなくドレッシングや和え物などにそのままの状態で使いましょう。

アレルギー発症を中医学と薬膳で見る

そもそも花粉症などのアレルギーが起こらなければ、交差反応の心配をしなくても良いですよね。

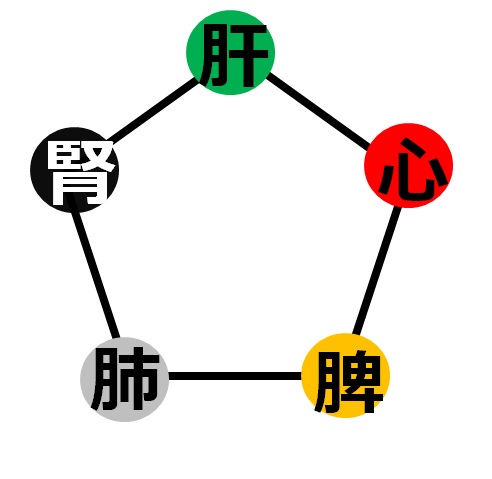

薬膳の基になる中医学では、五臓の腎がそのカギを握っています。

腎が弱ると花粉や、動物、ハウスダストなどのそれぞれの抗体を溜める小さな入れ物を体内に作ってしまうと考えます。

小さいのであふれ出すと発症です。

発症させないために、入れ物を大きくすることが大切です。

スギ、ヒノキ、ブタクサ、動物、ハウスダスト・・・とたくさん入れ物を作らないことも。

たくさんあればあるほど、たくさんのものに対してアレルギー反応を起こすので。

中医学で見る花粉症緩和は腎を強くすること。

いつもはエイジングケアでお伝えしている腎ですが、黒いもの、海のものを中心に食べるのは同じです。

その上で、症状を酷くさせる食材を症状が出ている時は止めます。

良いと言われるものを食べるより、悪化させるものを止める方が早く効果が出やすいからです。

症状を悪化させる食べ物は、体の構成要素「気血津液」の気を上に上げる作用があるもので、コーヒー、チョコレート(カカオなのでココアも)、ナッツ類です。

そして、そもそも花粉を体に入れてしまうバリア機能の弱りなのでバリアを張る五臓の「肺」を強めて行きます。

肺を強くするためには消化機能である「脾」の強化を忘れてはいけません。

これらが根本治療になりますが、発症している時は今出ている症状の緩和が第一なので、今はとにかく悪化させるものを止めることが重要です。

花粉症を根本から良くしたいと言う方は、症状が落ち着いてから薬膳で来年の症状を軽くしていきましょう。

まとめ

花粉症の人が気をつけて欲しいもう一つの食べ物は、交差反応です。

花粉症症状に直接影響はありませんが、食べ物アレルギーとして主に口腔内や唇、喉に現れます。

花粉症の原因となる物質と似ている食べ物を食べた時に出るものなので、あらかじめ自分の花粉症原因を調べて食べるものに気をつけておくことが大切です。

交差反応が起こりやすい食べ物は酸と熱に弱いので、加熱したりお酢などの酸で調理することである程度緩和できます。

ただし、花粉の種類によっては、アナフィラキシーを発症した事例報告もあるそうなので花粉症の人は一度原因植物と食べ物の関係を医療機関で調べておくことをおすすめします。

そして、薬膳の視点から花粉症を緩和するためには腎を立て直し肺を強めて体のバリア機能をアップさせ、腎や肺に栄養を効率的に巡らせるため消化器系の脾を弱らせないことが重要です。

症状が収まったら、この三つを重点的に補強して来年の花粉症時期に備えましょう。

【関連記事】