冬の野菜の一つ大根。

生で食べると消化酵素のジアスターゼが豊富なため、夜遅くに揚げ物を食べる時や胃もたれしないようにとんかつや、から揚げを食べたい時には大根おろしを添えることをおすすめしています。

ですが、薬膳では大根の性質は体を冷やす涼性。

冬や体が冷えている時には生の大根サラダや、大根おろしがおすすめできない時もあります。

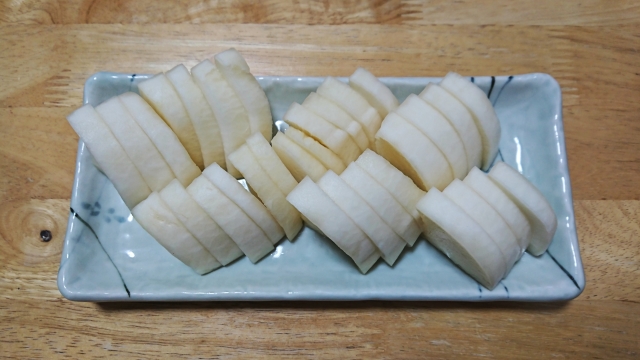

そんな時は大根のぬか漬けがおすすめです。

それは、生の大根の効果に発酵食品であるぬか漬けの効果がプラスされるからです。

薬膳の視点から見る大根の効果

薬膳では、全ての食材には特性があると考えます。

特性を大きく分けると、まず、それを食べた時に体が温められるか冷やされるか、そのどちらでもないかという性質があって熱・温・平・涼・寒の五段階になります。

熱性・温性・平性・涼性・寒性と呼び、これを五性と言います。

五性とは別に、どの食材も、消化を助ける、デトックスする、気の巡りを助ける、体に溜まった要らない水分を排泄させるなどの効果を持つのです。

大根は、生で食べると、消化を助け、胃酸を中和させたり、腸を整えるジアスターゼという酵素の効果を得ることができますが、ジアスターゼは熱に弱いためおでんのように調理すると失われてしまいます。

食べやすい方法として大根おろしをおすすめしていますが、おろして20分経つとジアスターゼは80%に減少してしまうとか。

ジアスターゼの損失をなるべく減らすには、食べる直前に大根おろしにするのがおすすめです。

大根の性質を見てみると、生の大根は五性のやや冷やす涼性なのです。

体が冷えている人、胃腸が弱くお腹を下しやすい人などが、一度にたくさんの大根おろしを食べることでもっと冷えてしまいますし、消化を助けるということは下に降ろすことになるため下痢してしまうかもしれません。

大根の消化効果を冷やさずに得る方法は無いのでしょうか?

大根をぬか漬けにすると元の性質が緩和される

薬膳では、ネガティブな部分を持つ食材でも、発酵させたり、天日干ししたり、酒に漬け込んだりしてネガティブな部分を緩和させて必要な効果だけを使う方法がいくつかあります。

生だと強く体を冷やす柿ですが、干し柿にすると冷やす性質が緩和されるため、冷えが気になる時は生の柿ではなく、干し柿で食べるのがこれです。

大根も、日本の代表的な発酵食品の一つであるぬか漬けにすると、元のやや冷やす性質が緩和されます。

その人のもともとの冷え度合いや合わせて食べる食材の五性にもよるため、断言はできませんが、温めるところまでは行かないまでも、温めも冷やしもしない平性程度になっているのを感じます。

これは、私がおすすめしている「なかったことにする薬膳」の一つの方法になります。

「なかったことにする薬膳」は、その食材の性質や効果を利用したい時、不要となる性質や効果を、食材の組み合わせ方や調理のしかたで±ゼロにする方法。

この場合は、大根の冷やす性質を緩和して消化を助ける効果は利用したいので、調理をして冷やす性質を緩和するのではなく発酵と言う方法を使います。

「なかったことにする薬膳」については、こちらをお読みください。

-

-

なかったことにする薬膳のメリット

薬膳は中国伝統医学(中医学)を基礎に、食材の性質や効能を使って不調の改善や予防として使われて来た食療法です。 中医学の考え方は、不調そのものだけを治すのではなく、その不調の起きる原因を探り本物の病気に ...

続きを見る

大根をぬか漬けにすると腸の調子を整える効果がプラスされる理由

ぬか漬けには、植物性乳酸菌が豊富に含まれます。乳酸菌は腸内の善玉菌を増やすのです。

乳酸菌と聞くと、ヨーグルトなどの動物性乳酸菌が思い浮かぶと思いますが、動物性の乳酸菌は生きたまま腸まで届くことは難しいとされています。

ですが、植物性乳酸菌は生きたまま腸まで届きやすいため、大根のジアスターゼが減少したとしても新たに植物性乳酸菌の効果で胃腸機能を整えることができるのです。

結果として、胃腸機能を正常に保つことになるのです。

腸には免疫細胞の70%が存在すると言われます。

善玉菌、悪玉菌、日和見菌が生息しており、日和見菌は善玉菌と悪玉菌の勢力の強い方に変わるイソップ童話に出て来る動物側に付いたり鳥側に付いたりするコウモリのようなもの。

理想は、善玉菌:日和見菌:悪玉菌が2:7:1のバランスです。

悪玉菌が2割を越えると腸内バランスが悪化し、様々な弊害が出てしまいます。

ぬか漬けなら体の冷えを緩和させて、善玉菌を増やす植物性乳酸菌をが摂れるだけでなく、生の大根の消化を助ける効果の両方が、活かせるということなのです。

消化を助ける働きのある大根ですが体を冷やす性質があるため、冷え性の人、冷えてお腹を壊しやすい人は、冷やす性質を緩和させるぬか漬けがおすすめです。

乳酸菌の働きで腸内環境が整うので、消化器系に当たる五臓の「脾」が整い消化しやすい体になるということです。

ぬか漬けの大根は、そのまま切って食べるだけでなく、刻んでタルタルソースに入れたり、サラダとして使っても普通の生野菜サラダより冷やさないのでおすすめです。

【関連記事】

-

-

大根の生で食べる時と調理した時の違いと使い分け方を薬膳の視点からお伝えします

でんぷんの消化を助ける酵素、ジアスターゼが含まれることから、お餅を食べるなら大根おろしに醤油を混ぜて食べるからみ餅をおすすめしたり、脂っこいものを食べる時や焼き魚に大根おろ ...

続きを見る

【関連動画】

【参考】