2024年の春土用は4月16日から5月4日までの期間です。

土用は土用の丑の日のある夏がよく知られていますが、実は季節と季節の間の時期で春、夏、秋、冬と年に四回あります。

ここでは、土用の時期の中でも特に春土用におすすめの過ごし方について薬膳の視点から解説して行きます。

土用は消化器系の不調を招きやすい時期

土用は年によって変わります。

春土用は、春分を過ぎ、立夏の前日までの18日間。

この時期は春から夏に移行する時期で気候も不安定な時期です。

風が強かったり雨の日が続くかと思うと急に暑くなったりと安定しません。

そのため体調を崩しやすい時期と言う特徴があります。

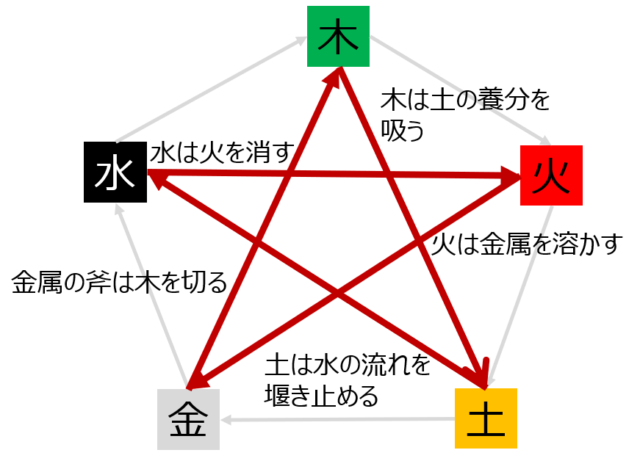

薬膳の基になる中医学では、自然界の事象を五つに分けて木・火・土・金・水のアイテムとして分類していますが、これに合わせて人の体の五臓も木-肝・火-心・土-脾・金-肺・水-腎を当てはめます。

土用は五臓の「脾」が弱ると考えられていて、これは土用が土の気が増す時だという考え方から来ています。

どの土用でも同じことが言えます。

中でも、春は自然界の木が成長する季節ですが、人に当てはめると五臓の「肝」が亢進しやすくなる時。

「肝」が亢進すると「脾」を抑制するという五行学説の法則があるため、春土用は特に「脾」が弱りやすいと考えられます。

胃腸が弱ると、食欲不振や下痢などで食事で摂ったものから効率的に栄養吸収ができなくなる、不要な物の排泄がスムーズにできなくなり便秘や浮腫みに繋がりやすいなどが起こります。

土用時期に、このような状態になっていたら要注意。

中医学では体調はメンタルにも繋がると考えられているからです。

運気を上げるために、やった方が良いことや避けた方が良いことも色々あるようですが、体調にフォーカスすると、次のようなことで胃腸が弱りやすくなります。

日本人は春にストレスを溜め胃腸を弱らせやすい

会社も、教育機関も日本の年度始めは4月です。

学生が社会人になり新しい生活スタイルになるのも、進学や進級による新しいタイムテーブルや環境の変化、大人は、転勤や配置換えとそれに伴う引っ越し等。

それが嬉しい、喜ばしいことであってもそれまでの生活を変えるのは誰にとってもちょっとしたストレスです。

本人に取ってもストレスですが、一緒に暮らして支えている家族にとっても新しい環境に慣れるまではそれなりにストレスになっているんですね。

そこで、中医学では春はストレスで「肝」の気が亢進すると言われています。

その後は、五行の法則により、木が土の養分を吸い取って育つように、「肝」が「脾」を弱らせると考えます。

実際、緊張したりストレスを感じるとお腹が痛くなったり下痢した経験がある人も少なくないと思います。

また、楽しいことであっても普段と食事や布団が変わることは体にとってはストレスなので、旅先で便秘になることはよく聞きます。

このように、春は日本人にとってストレスから胃腸の調子を崩しやすい季節と言えるのです。

春土用に「脾」を弱らせると五月病に繋がりやすい

このように春はストレスから「脾」が弱りやすい季節であり、春土用の時期は特に「脾」を弱らせやすいと言えます。

そして「脾」が弱ると下痢をはじめとした「下がる」という特徴があります。

頬が下がる、それによりほうれい線が目立つ、たるみ毛穴、目の下のたるみ、眼瞼下垂、バストやヒップの下がり等。

それに加えて、メンタルも落ちて、やる気が出ない、くよくよと思い悩むなどに繋がりやすいと言われています。

4月に頑張り過ぎてストレスを感じている人ほど、五月病になりやすいのは中医学的にはこのように考えられるのです。

言い換えると、春土用は脾が弱りやすく、そのために五月病に繋がる可能性があるということになります。

春土用におすすめすること

それでは、春土用に気をつけたいことは何でしょうか?

結論から言うと「脾」を少しでも弱らせないようにすることです。

「脾」は冷たいものと湿気に弱いという特徴があります。

ここから考えると、まず冷飲食を避けること。

必要以上に冷たい飲み物を飲み過ぎないということ。

また、揚げ物などの脂っこいもの、砂糖を使った甘い味のもの、コッテリしたものなどは脾を弱らせる食べ物なので、これを控えることになります。

そして、腹八分目もしくはさらに少なめに、消化を助けるためによく噛んで食べること。

その上で、食事は温かくさっぱりしたものを食べ過ぎないようにすることですね。

「脾」の状態を健康に保つためには、豆類や雑穀類、はと麦、かぼちゃ、白身魚などがおすすめです。

春土用は、これらを使って和食にすることで「脾」を守り、五月病の予防になると考えます。

ゴールデンウイークとも重なり、食べ過ぎ飲み過ぎをしてしまいそうですが、春土用期間と重なるため胃腸ケア(「脾」の養生)を心がけてみてください。

【関連記事】