チョコレート好きな人は多いですね。

仕事の疲れを癒したり、楽しいお喋りのお伴としてチョコレートは人気です。

でも、チョコレートが止められないと罪悪感を持っている人がいます。

チョコレートはなぜ止められないのでしょう?

本当にチョコレートは止めた方がよいのでしょうか?

あることに気をつければチョコレートは止める必要はありません。

それどころか、食べることをおすすめしたいほどです。

ここでは、チョコレートが止められない人が気をつければ、食べることを止めなくても良いポイントを書きます。

目次

なぜチョコレートが止められないのでしょうか

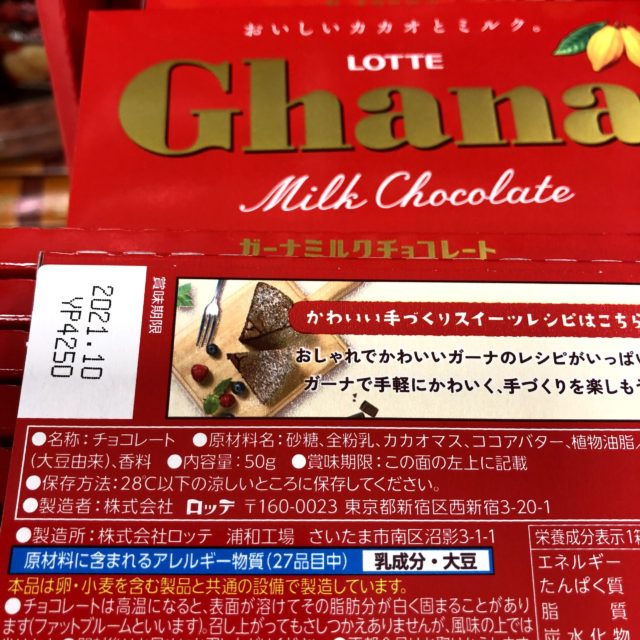

普段食べているチョコレートの材料を見たことがありますか?

原材料は多く使われているものから順に記載する決まりがあります。

スーパーやコンビニで見かけるお馴染みのチョコレートの材料を見ると、一番最初に記載されているのは「砂糖」です。

一番最初に記載されているのは砂糖。割合が多いものから記載されます。

普段濃厚なチョコレートに馴染みのある海外の方は、日本のチョコレートを「チョコレートではなく砂糖のお菓子だ」と言うそうです。

それくらい材料の砂糖が多くカカオが少ないということなのです。

砂糖を摂ると、膵臓からインスリンが分泌されてぶどう糖を分解し筋肉などに送られエネルギーになります。

インスリン量が少なくなったり働きが悪いと血糖値が下げられなくなりますが、これが糖尿病です。

急激に血糖値が上るため、インスリンで下げるのですがこれを何度も繰り返すと、体は血糖値が下がったからまた上げるように指令を出します。

それで、砂糖を欲するスパイラルに入って行くことが言われ、最近は血糖値の上昇が緩やかな低GI食品が注目されるようになりました。

つまり、チョコレートが止められない人は、砂糖によって止められなくなっているのです。

人は、緊張を緩めたい時に甘いものが欲しくなります。

これは甘い味に緩める働きがあるからで、薬膳でもこのことが言われています。

そして、何かができた時、達成した時の成功報酬(ご褒美)として男性の多くはアルコールを求め女性の多くはお菓子やスイーツを求めるのです。

チョコレートは止めるべきなのでしょうか

それでは、チョコレートはやはり止めるべきなのでしょうか?

チョコレートの材料となるカカオは紀元前から神様への捧げものとして使われていました。

マヤ文明やアステカ文明の頃からあったそうです。

それが16世紀にヨーロッパに渡り、王侯貴族が薬として使うようになりました。

当時はカカオ豆をすりつぶした飲み物にスパイスなどを混ぜて飲んでいたようです。

結論から言うと、カカオを原料とするチョコレートを止める必要はありません。

なぜなら、カカオには更年期世代の美と健康の助けになるものが含まれているからです。

カカオの効果と効能

カカオはそれだけではチョコレートにはなりません。

主な作り方は、カカオ豆を

砕いて皮を取り除く(カカオニブになる) ➡ すりつぶす(カカオマスになる) ➡ 圧搾する(カカオバターになる) ➡ ココアパウダー(いわゆるココア)

カカオマス + カカオバター・砂糖 ➡ チョコレート

です。

つまり、カカオ豆がたくさん含まれているチョコレートはカカオマスが多く含まれているものということですね。

カカオバターや脂肪はチョコレートを滑らかにするための物です。

材料のカカオマスが少ないとカカオそのものに含まれる油脂(カカオバター)が少ないため、脂肪を加えて滑らかにする必要があります。

これが胸やけや高脂血症の原因になることもあります。

カカオの効能については、明治製菓と愛知学院大学が研究した「チョコレートと健康効果に関するレポート」があります。

これによると、次のようなことが分かりました。

1.カカオポリフェノールを多く含むチョコレートを摂取していただくことで、血圧が低下しました。

2.精神的。精神的・肉体的に活動的になることがわかりました。

3.体重・BMIの変化は認められませんでした。チョコレートの摂取で、脳血流量が増える。

まとめると、カカオポリフェノールは活性酸素を抑制し高血圧やコレステロール値の改善、心疾患リスクの低減など生活習慣病を予防するということなのです。

そして、脳への血流量を増加させることから認知症予防の可能性も認められました。

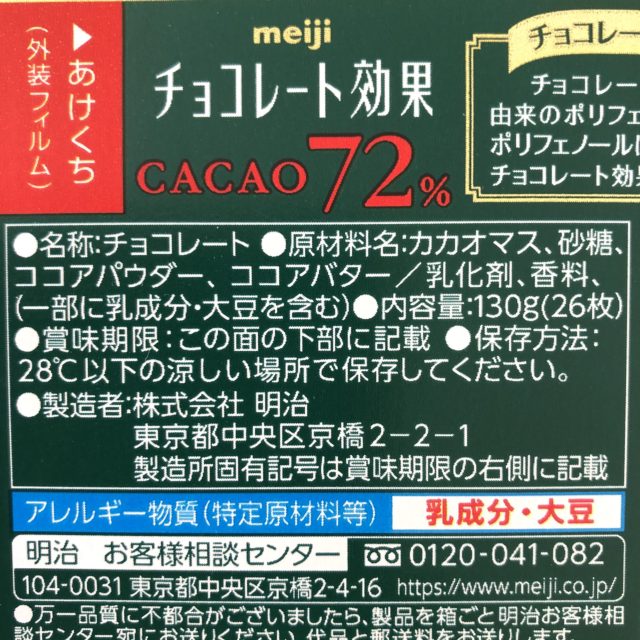

カカオマスが一番目に記載されています。

また、ポリフェノール以外に含まれる成分によって恋に落ちた時に出されるホルモンに似た精神安定効果(フェニルエチアミンによる)や、アンチエイジング・抗ストレス効果(パントテン酸による)、便秘改善やコレステロール排出効果(食物繊維リグニンによる)

も言われています。

薬膳の視点からカカオを見る

カカオを、薬膳の視点から見てみると、

性質:温めも冷ましもしない平性

働きかける五臓六腑: 肺・心・大腸・胃

効能: パワーを上げ、心を補う。利尿作用。

言い換えると、循環器系を補強し、疲れの改善、浮腫みの気になる時に効果があるということになります。

また、パワーを上げるということは出て欲しくない症状も上にあげるということになるため、花粉症や頭痛などの顔や頭部に起る症状を悪化させると考えます。

心はメンタルと関わる五臓の一つで、体の構成要素「気血津液」の血を担当しています。

中医学では、心には神様がいて、神様のお供え物が「血」だと言われています。

お供え物が十分あれば、神様は穏やかなのでメンタルも安定し、精神が集中できます。

今まで書いてきたこととほとんど同じだと思いませんか?

このように、チョコレートは悪いものではなく、むしろ積極的に食べると良い食材なのです。

では、どんなチョコレートを選ぶと良いのでしょうか?

これに気をつければチョコレートを止めなくても良い

今までお伝えしてきたように、チョコレートは選び方次第で体に良い効果が得られチョコレートを止めなくても良くなります。

こんなことに気をつけてみて下さい。

1.カカオの含有量が多いものを選ぶ

気をつければ良いポイントは、カカオの含有量が多いものを選ぶことです。

明治製菓と愛知学院大学の研究では、カカオが72%含まれているチョコレートのデータでした。

それ以下のデータは見つからなかったので、72%以上なら言われている効果が期待できると言えるでしょう。

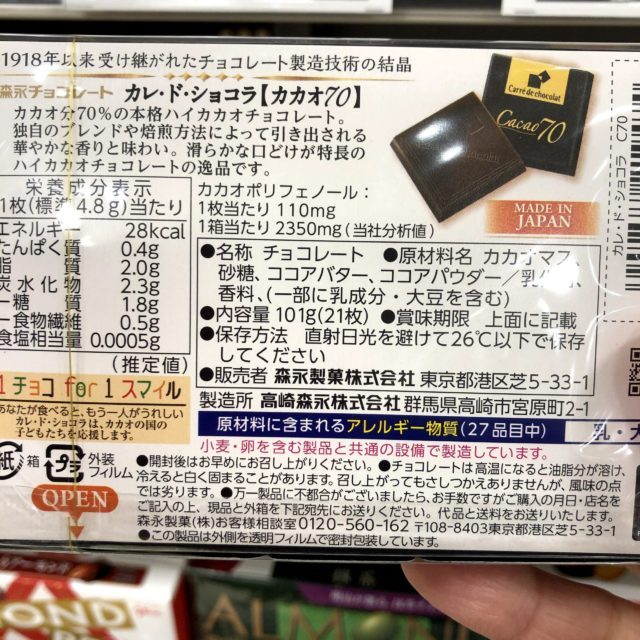

ちなみに、70%のものを比べてみると1枚当たりのカカオポリフェノール量は110mgでした。

チョコレートにもよると思いますが、先ほどのカカオ72%のチョコレートのカカオポリフェノール量は1枚当たり127mg。

この辺りを基準に選ぶと良いでしょう。

2.一日当たりの量を決める

砂糖がたくさん含まれたものは、砂糖中毒になり板チョコ1枚でも食べてしまうことがあります。

カカオの含有量が多いチョコレートを食べるようにすると、たくさん食べることができなくなります。

これは私の経験ですが、かつては板チョコを一列だけと思って食べ始めても半分くらい一気に食べていました。ところが、カカオの多く含まれるものなら3枚から5枚で満足できるのです。

これは、カカオに含まれるメンタルを安定させる効果の影響かもしれませんね。

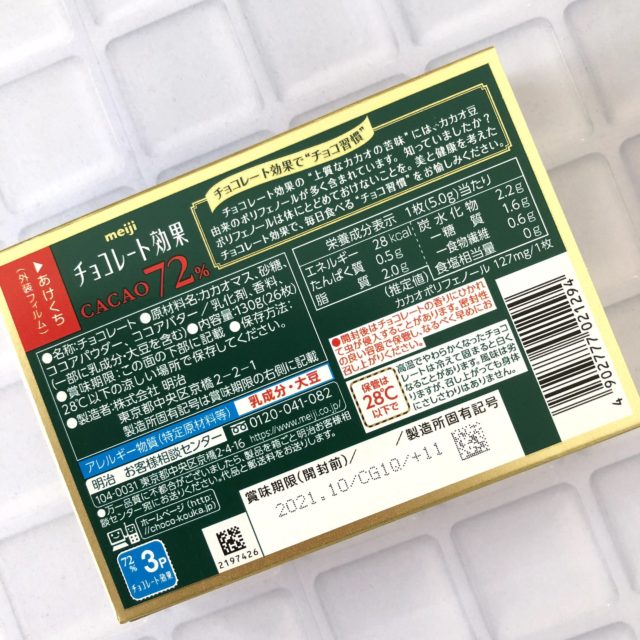

明治製菓のレポートによれば1日5枚(25g)で効果があるということなので、妥当な量だと思います。

1日当たりの量を決めると糖分の摂り過ぎも防げるのでデータにあるように太る心配もないですね。

まとめ

チョコレートが止められない人は、材料のカカオが多く含まれている製品を選べば止めなくても良くなります。

チョコレートを選ぶ時に、材料表示を見て最初にカカオマスが記載されているものを選びます。

次に、1枚当たりのカカオポリフェノール量を見て、一日に食べる量を決めてください。

チョコレートの重さにすると1日25g程度を目安にします。

カカオの効果を知って健康的に食べることにより、チョコレートを止めることなく、むしろ生活習慣病を予防してエイジングケアに役立てましょう。

【関連記事】