薬膳や漢方では、シナモンは体を温める性質で、様々な漢方薬にも入っているのはご存じでしたか?

シナモンには、血行促進、血管壁強化、抜け毛、シミ、シワ、たるみ予防や中性脂肪やコレステロール値低下などと言った効果があり、エイジングケア食材だということが分かります。

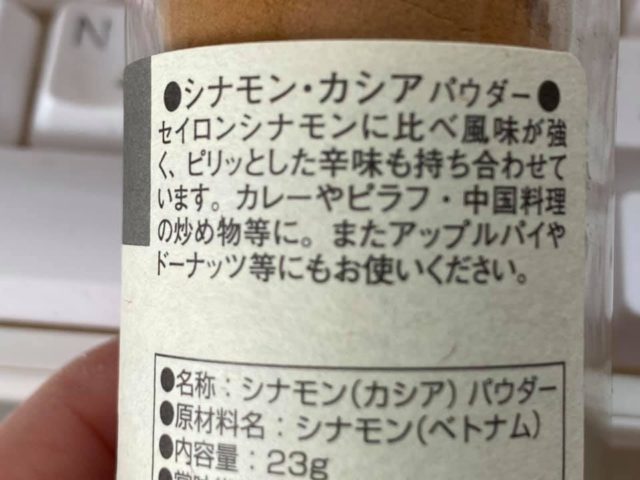

スーパーで瓶入りシナモンを買ってラベルを見たら、原材料に「カシア」と書いてあることがあります。

シナモンを買ったつもりなのに、これはシナモンではないの?と慌てることがあるかもしれません。

また、八つ橋などのお菓子には材料に「ニッキ」と書かれていることもあります。

ニッキはシナモンの日本語で同じものなの?そんな疑問が湧きませんか?

ここでは、シナモン、カシア、ニッキの違いについてお伝えします。

目次

シナモン、カシア、ニッケイはシナモンを大別したもの

瓶入りのシナモンのラベルを見ると、カシアと書いてあることがあります。

シナモンには大きく分けると、セイロンシナモン(スリランカ原産)、カシア(中国・ベトナム原産)、ニッキ(日本原産 オキナワニッキ)があります。

なので正確には、シナモンとカシアは別物です。

原料植物が違うということなのですが、植物の分類では同じクスノキ科の植物です。以下のように違いがあります。

■セイロンシナモン(スリランカ原産)

クスノキ科ニッケイ属セイロンシナモン

■カシア(別名インドシナモン、シナニッケイ。インド、ベトナム、中国が主な産地)

クスノキ科ニッケイ属シナニッケイ

■ニッキ(中国原産だったものが日本に江戸時代に輸入されたもの)

クスノキ科ニッケイ属ニッケイ

一般的には、セイロンシナモンとカシアがシナモンとして扱われることが多いため、シナモンを買ったら、ラベルにカシアと書いてあったということがある訳です。

セイロンシナモンは生産量が少なく高価なため、カシアが世界に流通しています。特に記載がない場合は、両者がブレンドされていることもあるようです。

シナモンとカシアの形状の違い

シナモンはパウダーになったものとスティック状で売られているものがあります。

樹皮をはがして乾燥させたものがいわゆるシナモンスティックと呼ばれるものです。

スティックの形状にセイロンシナモンとカシアの違いがあります。

■セイロンシナモン

薄く何層にも巻かれている。絨毯をくるくる巻いたようなイメージ。

指で簡単に折ることができ、粉々にもなりやすい。

色はカシアに比べると薄く表面が滑らか。

■カシア

分厚く、巻きが緩い。

セイロンシナモンに比べて色は赤っぽく表面はややざらつきがある。

シナモンに含まれる成分量の違いで摂取量に注意

シナモンには、クマリンと言われる成分が含まれます。

クマリンは、セイロンシナモンにもカシアにも含まれます。

シナモンが抗酸化力が高く、血流改善、浮腫み改善、抗菌効果と言ったエイジングケアに良いと言われるのは、クマリンの働きによるものです。

漢方薬にも使われることが納得できますね。

しかし、効果が高いというものは反面注意が必要です。

大量に摂りすぎると、肝機能障害を起こすことが言われ、ドイツ連邦リスクアセスメント研究所(BfR:Bundesinstitut fur Risikobewertung)は、20006年、シナモンの過剰摂取は健康リスクを否定できないとしています。

BfRでは、クマリンの耐容一日摂取量(TDL)を0.1mg/kg/dayと設定しました。

これを受けて、日本の内閣府食品安全委員会でも注意喚起され、平成19年度東京都健康安全研究センター広報監視部がシナモン含有食品中のクマリン量を調査しました。

(シナモン含有食品中のクマリンの実態調査 東京都健康安全研究センター広域監視部 平成19年度先行調査)

これによると、セイロンシナモンはカシアに比べてクマリンの含有量が少なく、クマリンが多く含まれるカシアの中でも、特にベトナム産がクマリン含有量が多く次にインドネシア産、マレーシア産、最も少ないのが中国産となります。

一日に摂っても健康に影響のないシナモンの量

ドイツ連邦リスクアセスメント研究所の出したクマリン耐容1日摂取量(TDL)を、成人(体重50kg)に換算すると、5mg/dayが1日の許容量で、

セイロンシナモンでは364.58g、カシアは1.53g、ベトナム産カシアでは0.92g

となります。これをシナモンが使われたお菓子で言うと、

クッキーでは、1149.43g(147枚)、ビスケットでは3125.00g(734枚)、焼き八ッ橋は82.64g(20枚)、生八ッ橋は200.00g(29枚)

という結果になるそうです。(上記、東京都健康安全研究センター広域監視部 平成19年度先行調査より抜粋)

八ッ橋はクッキーに比べて多めですが、それでも一度にそこまで毎日食べることはないと考えればクマリンの耐容一日摂取量を超え続けることはないと言えますね。

注意しなければならないのは、エイジングケアや高血圧予防、糖尿病予防などの目的でサプリメントを飲んでいる場合です。

サプリメントを摂取したうえで、さらにお菓子やコーヒー、紅茶などに入れて摂るとクマリンの過剰摂取になる可能性があることに気をつけなければなりませんね。

それでは、漢方薬や薬膳で使われる肉桂(ニッケイ)はどれに当たるのでしょうか?

漢方や薬膳で言う肉桂(ニッケイ)はどのシナモンに当たるのか

薬膳では使う肉桂はセイロンシナモンもカシアも両方を指します。

ただし、漢方や薬膳では部位をさらに分けています。

シナモンや肉桂を、桂皮(けいひ)といい、さらに細い枝を使う桂枝(けいし)とは分けて考えます。

桂皮は桂枝より温め効果が高いとされ冷えによる関節痛やお腹の痛み、生理痛などに効果があるとされています。

まとめ

シナモンとは、同じクスノキ科の植物でも違いがある三種類を総称するものです。

セイロンシナモン、カシア(主な産地は中国、ベトナムなど)がメインで、特に輸入量で言うと中国産がベトナム産より多い状況です(2007年財務省貿易統計資料より)

シナモンがエイジングケアに良いとされるのは、含まれるクマリンの効果ですが、過剰摂取は肝機能障害を招くことが分かっており、クマリンの含有量が多いのはベトナム産のカシアです。

通常の料理やお菓子などでは、耐容一日摂取量を超えることはまずないと考えられますが、サプリメントを摂取している場合は摂り過ぎにならないように注意が必要です。

漢方や薬膳で言われる肉桂は、セイロンシナモンもカシアも区別していませんが、使う部位の区別はあります。

肝機能が大人より未熟なお子さんや妊産婦、肝臓病や糖尿病の投薬中の方はシナモンの摂取量に気をつけて下さい。