薬膳のお話をする時、食材を選ぶ基準としてまず色を挙げます。

よくお話ししているのは、エイジングケアには黒い食材、胃腸機能を高めるには黄色い食材というようなものです。

これは五行学説という自然界のすべての事がらを五つに分類して考える中医学独特の考えに基づきます。

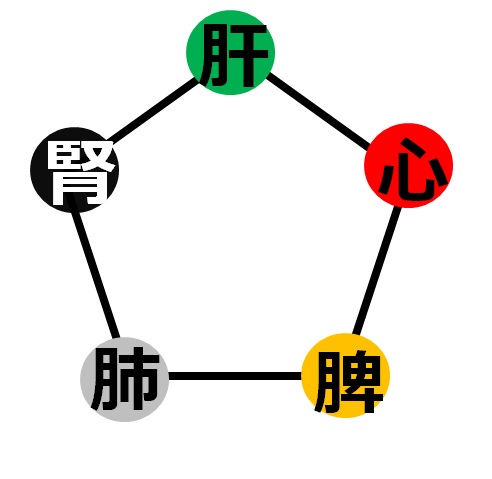

木火土金水の五つです。ここに人のカラダの働きも当てはめたものが五臓です。

肝心脾肺腎の五臓がこれに当たります。

五角形のこんな図が描かれたものを観たことがあるのではないでしょうか?

目次

薬膳の基となる中医学では五臓と対応する色は決まっています

分かりやすいように五臓それぞれを色分けしているように思われるかもしれませんが、これは私が決めたものではなく中医学の基礎理論で決まっている色なのです。

肝は青(緑)、心は赤、脾は黄色、肺は白、腎は黒となっているのです。これを五色といいます。

肺は白なので、見えなくなるため私はいつも薄いグレーで表しています(笑)

使い方は、顔色が青くなると肝が弱っている、顔色が黄色っぽくなると脾が弱っている、顔色がどす黒くなると腎が弱っているというように、人の症状として現れる色が一つの判断材料になります。

また、その臓器をパワーアップさせたければその色の食材を食べると良いと、ここでも色が関わります。

そのため、よく登場する黒い食材はエイジングケアの要となる「腎」をパワーアップするのでおススメしているのです。

薬膳ではその臓器を弱らせる食材の味・パワーアップさせる味も決まっています

味についてもよくお話ししています。

肝は酸味、心は苦味、脾は甘味、肺は辛味、腎は鹹味(かんみ)・・・天然の海の塩辛味のこと=魚介類と思ってよい。五つの味です。これを五味と言います。

この味は、肝は酸っぱい味のモノでパワーアップするが、食べ過ぎると肝は弱る。肝が弱い人は酸っぱいものが好きな傾向、甘い味は脾をパワーアップさせるが甘い味を食べ過ぎると脾は弱る。甘い味が好きな人は脾が弱い傾向・・・

というように使います。

何でもざっくりしているような中医学と薬膳ですが、系統立てられているところは系統立っているのです。

薬膳を始めたばかりなら、色と味を覚えるところから、季節に対応した薬膳の献立が作れます。

なぜなら、この五臓は季節ともかかわるからです。

秋は、肺が弱りやすい季節で、白い食材、辛い味の食材というように各季節と五臓、色と味もセットで覚えます。でも、この例外があるのです( ;∀;)

薬膳では食材の特性は一つだけではなく、二つ以上の臓器の働きをアップさせるものがあります

食材の特性は一つの食材に一つではありません。

例えば、夏に大変お世話になったスイカを例に挙げると、「カラダにこもった熱を冷ます」「喉の渇きを癒す」「必要な水分を補う」「いらない水分を排泄する」などがあります。

働きが一つではないから、五臓の内一つだけに良いということはなく重複することもあります。そのため色や味が当てはまらないことが出て来るのです。

薬膳では食材の色や味は当てはまらないが、必要な働きがある食材は弱りやすい五臓をパワーアップさせると言われます

食材の特性が一つではないことと関係しますが、例えば山芋(長芋)は脾をパワーアップさせる食材で芋類の一つとしてお話しします。

でも、腎のパワーアップ食材でもあるのです。

山芋(長芋)は胃腸の働きをアップさせるだけでなく、腎に蓄えられているとされる生命力の源の「腎精」を増やしたり、「腎精」を漏れ出させない、骨や筋肉を強める、という働きもあるからです。

そして山芋(長芋)の色は白。白と言えば肺をパワーアップさせる色です。

だから、山芋(長芋)は脾・肺・腎の3つの臓器のパワーをアップさせると言われるのです。

色や味が当てはまらない食材の分類に使われるのは経絡のどこに入って行くかです

こう書いてくると、脈絡なくただひたすら覚えなければならないような絶望感を感じますが(笑)ここにも一つの系統だった考え方があります。

それは、人のカラダにはツボがありツボとツボを繋ぐ経絡というものがあるという中医学の考え方から来ます。

経絡はカラダの構成要素と言われる気や血の通り道とされていて、それぞれが五臓に(正確には五臓六腑+1蔵)に繋がっています。

食べた食材がこの経絡のどこに入って行くかが分れば、肺が弱っている時は「白」と「辛い味」の食材だけでなく肺の経絡に入って行く食材を選べばよいのです。

それが、だいたい色も味も対応していないのに、この臓器に良いとかこの季節に良いと言われる食材なのです。

薬膳の食材の色や味の例外の考え方まとめ

食材の特性は複数あるため、二つ以上の臓器をパワーアップができる食材があります。そのため一つの食材が色や味が当てはまらなくても使えることがあります。

その臓器の経絡に入って行く食材の場合、色や味が当てはまらなくてもその臓器のパワーアップができます。

どの経絡に入って行くかを表す言葉を「帰経(きけい)」と言います。

なんにでも例外はありますが、薬膳食材の色や味の例外は、全くの例外ではなく帰経と複数の特性が絡んでいるということです。

薬膳に興味を持たれたら食材事典を1冊買ってみてください。食材の性質と特性、帰経などが書いてあります。